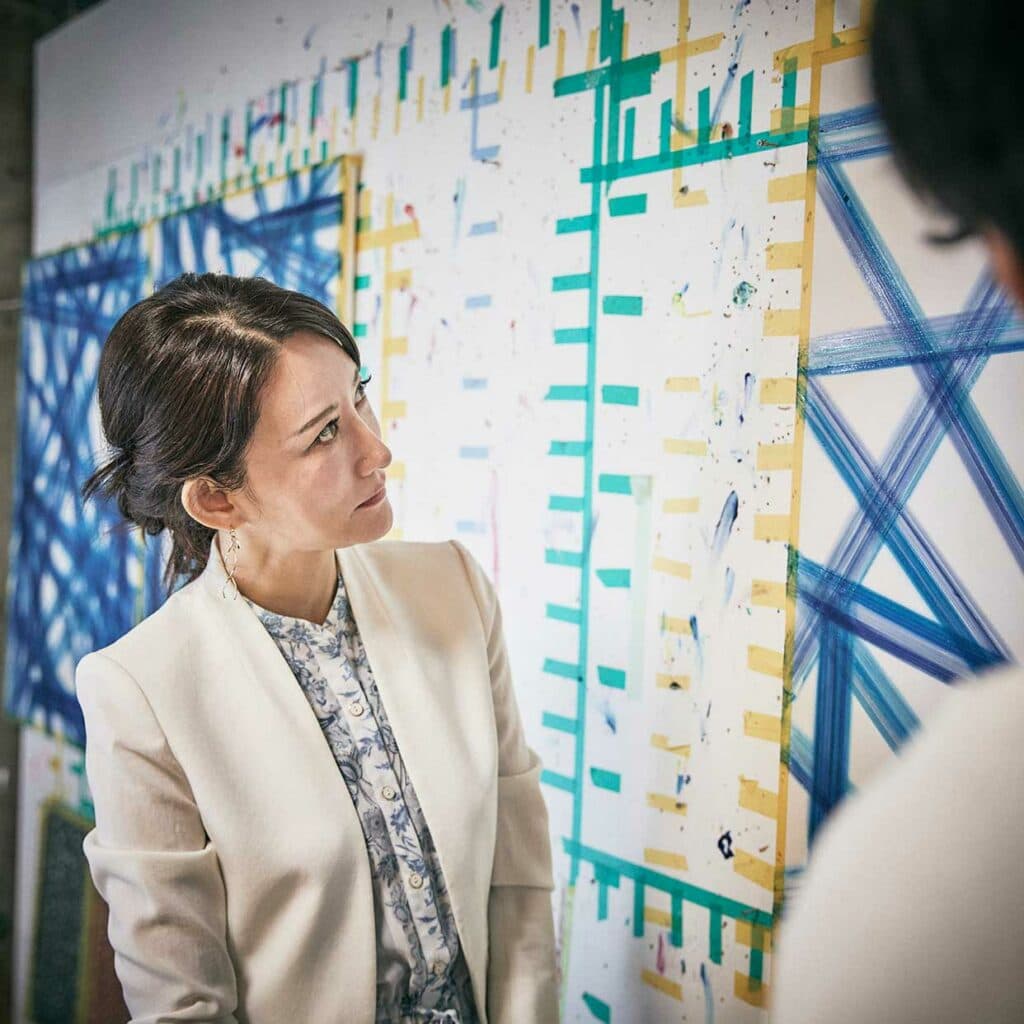

自らもアートコレクターでアートビジネスの起業家でもある岩崎かおりさん。今回訪ねたのは「大学院の修了作品展で、作品の制作意図を伺って、面白い! と買わせていただいたのがご縁」という三浦光雅(みうら・こうが)さんのアトリエです。色の線が何層にも重なる絵画作品ですが、色選びやその組み合わせ、どこに何本の線を引くのか、といったあらゆる構成要素に三浦さんの意思は介在していません。では、どうやって描くのか。そもそも、絵を描く、とは。興味深い対話となりました。

作家になっている自分をまったく想像していなかった

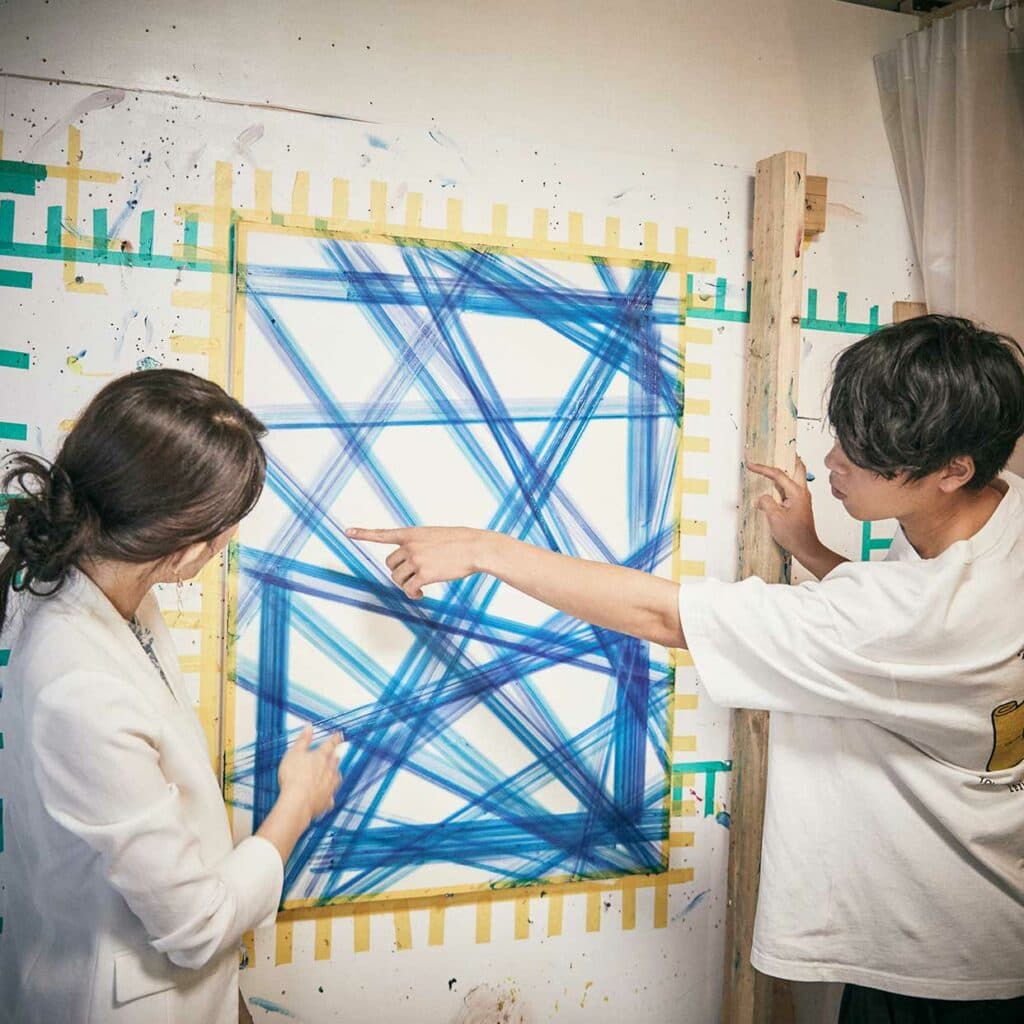

たくさんの画材や刷毛が等間隔にセットされた特製の道具などが置かれ、絵を描くためにDIYされたアトリエは、まるで秘密基地のよう。三浦さんはここで、朝9時頃から夜10時過ぎまで、丸一日過ごしながら制作に没頭する日々だという。大学院の頃から変わってないというが、ここへたどり着くまでには紆余曲折があった。

三浦さん:弓道のスポーツ推薦で大学進学することを諦め、ほかに自分の好きなことは何だろう、と考えたとき、ものづくりへの興味から、京都芸術大学の油画学科を選びました。それまでは自己満足的に絵を描いていたところがあったのですが、“他者に伝えるために描く”と考えたとき、自分は何を本当に伝えたいのか、何を伝えるためにそのモチーフや構図を選んでいるのか、といったことを考えすぎて手が止まってしまって。

いわゆるゼロからイチを生み出すことに苦手意識が生まれ、制作がおぼつかなくなるようなスランプ状態になりました。

子どもの頃から外遊びが好きで、野球や格闘技などのスポーツの経験もある三浦さん。とりあえず身体を動かして何か作りたい、と取り組んだのが木工所での仕事。クライアントからのオーダーをもとに、棟梁の指示で什器や内装を制作する、というものづくりの在り方を知り、また絵を描こう、と大学に戻る。学部4年生、卒業後の進路を考え始める時期だった。

三浦さん:現在の指示書を使った制作手法(後述)の前身になるような作品を作り始めたのもこの頃。絵を描くのが楽しいかも、仕事しながら制作を続けようかな、と考えていた頃に、のちに大学院でゼミの担当教授になる鬼頭健吾さんから、大学院への進学を勧められました。

当時の自分は就職する選択肢しか考えてなかったんですが、「働きながら絵を描けるほど甘くないよ」と。相応の学費がかかりますし結構な覚悟がいりましたが、進学してプロを目指そう、と決断しました。

大学院で集中して学び考えたのは、自分のやっていることをどういう人に届けたいのか、届けるためには絵を描く以外にどんな方法をとるのか、そして、自分は作家として何を新しく提示するのか。作家をずっと続けていくために、自分が大事にしたいことやカッコいいと思えること、確固たる何かが見つけられないと、中途半端だなと考えていました。

だから2021年の修了展で、最高賞である大学院賞をいただいて、岩崎さんをはじめ本当にいろんな方に作品を観ていただけたのは大きかったです。

岩崎さん:修了展の作品は、いつ頃からどこで制作していたんですか。とても大きなサイズでしたよね。

三浦さん:はい、200〜300号くらいですね。制作期間は、準備の時間も含めると4~5ヶ月くらい。大学にお願いして教室をお借りしていました。いろんな人に怒られながら(笑)。修了展をきっかけに、いろんな活動へと繋がっていきました。

「身体性」と「創作活動」に共通する“型”

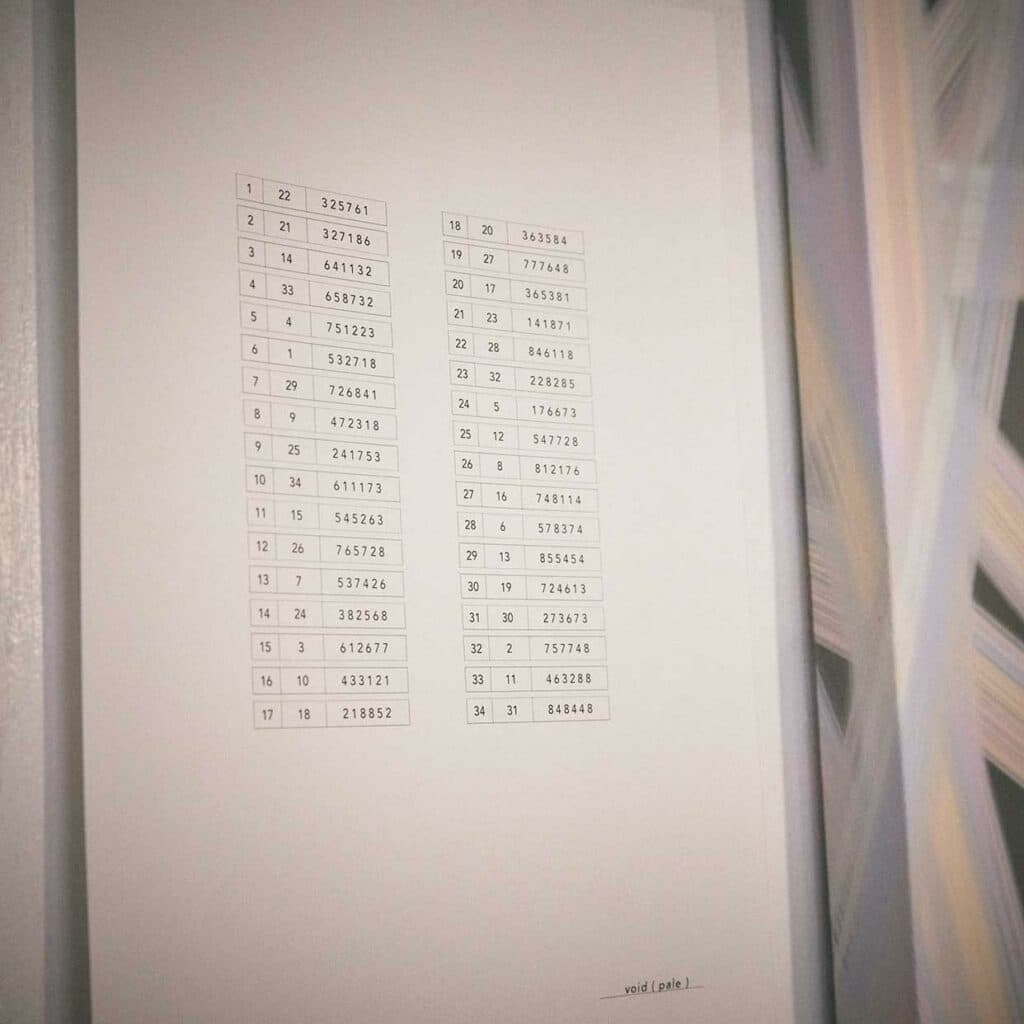

三浦さんが制作する平面作品のテーマは「意識と無意識」「作為と無作為」「生産と非生産」。その制作手法はとてもユニークだ。市販されている絵具を全色購入してナンバリングし、乱数ソフトから作り出した指示書をもとに、原色のまま順番にキャンヴァスへ色を重ねる。多くの作家が自分の意思・意図を表現するのに対して、自らの意図は出さず指示書の通りに描いていく。

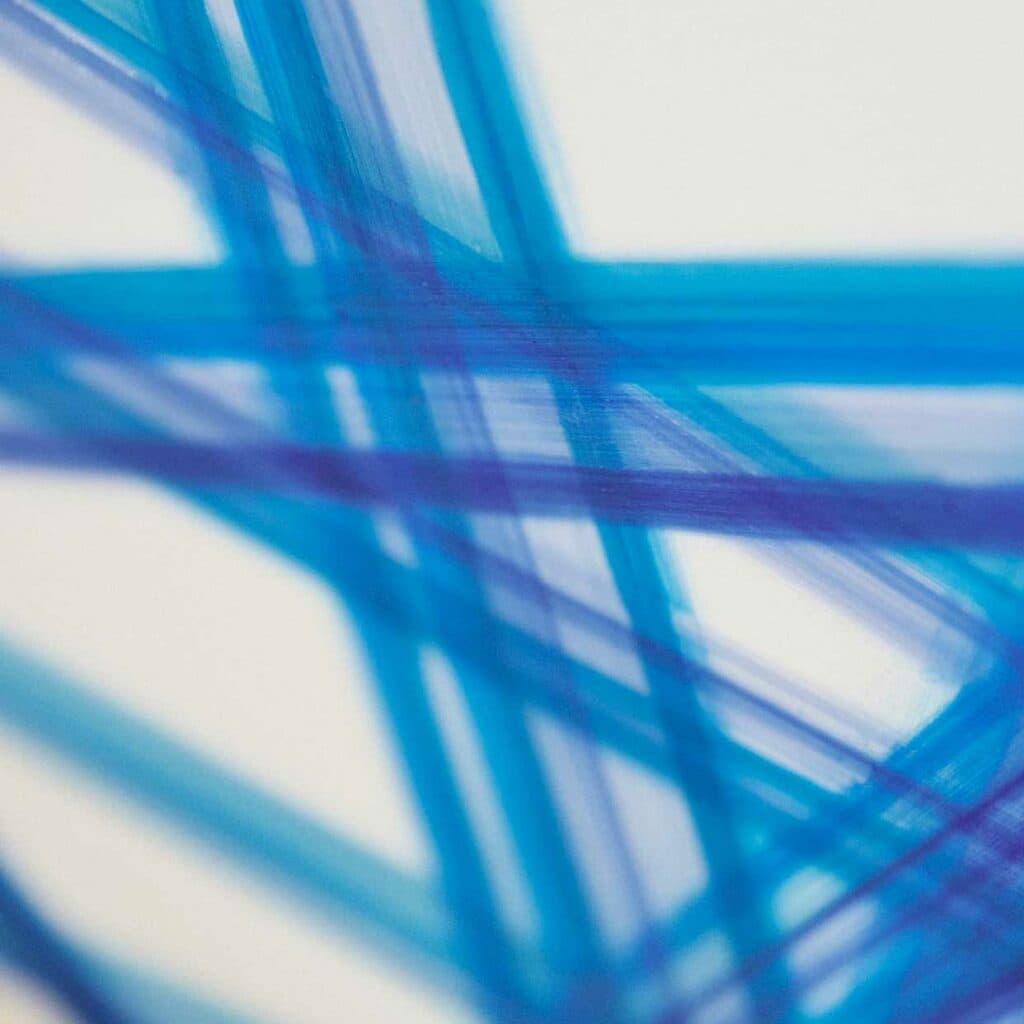

三浦さん:乱数ソフトと指示書を使ってはいますが、アナログな手作業にこだわって描いています。指示書の通りに絵具の層を重ねて描く、という単純なルールでも、一体どんな仕上がりになるのかは完成するまでわからないし、刷毛の流れやその日の温湿度など、自分が制御できない要素が必ず影響します。

ずっと青い色調だったところに赤が入って、がらっとイメージが変わる、急に全然違う絵に見えるようなことも。事前準備の段階で決まる偶然性もあるし、あえて自分の意思を入れないことで、その偶然性に作品の決定権をゆだねる面白さもありますね。

岩崎さん:3原色のシリーズでは、同じサイズで同じ色しか使っていないのに、同じ作品はひとつもないんですよね。色を重ねる順番によって色合いも見え方も本当にまったく異なって見えるのが不思議です。三浦さんは自分自身を“引いて”描いている。情報過多な現代に、とても面白いです。

三浦さん:ありがとうございます。最近は特にアクリル絵具が硬化したときのツヤや質感に、今の時代のリアリティを感じて使っています。実際に作品を間近で見ると、線の凹凸やスレが見えるんですが、デジタルデータや画面上では、平面的でパキっときれいな直線に見える。そのギャップが良いな、と。

岩崎さん:なるほど。ギャップといえば三浦さんは、格闘技や弓道といったスポーツと、絵画の制作と、一見、相反するようなことに取り組んできていますよね。

三浦さん:そうですね、でも意外かもしれませんが、全国区選抜の代表選手だったとか、ハイレベルでスポーツをやっていた人が芸大にはちらほらいるんです。身体を動かす「身体性」と、表現する「創作活動」って、どこか密接なものがあるのかもしれませんね。美術制作って結構体力を使いますし。

あと、自分がやっていた格闘技や武道も、所作の“型”があります。変わり続けてはいるけど、ベースの行為は反復し続けるって、自分の制作の仕方とどこかリンクしているな、と。

岩崎さん:確かに。それは三浦さんにしかできないお話で、とても興味深いですね。Beyondの読者は三浦さんとほぼ同年代の方も多いのですが、そんな皆さんへ三浦さんが、作品を買う楽しさを伝えるとしたら?

三浦さん:絵画作品の魅力って、単に表面に書かれた情報だけで完結しないところ、だと僕は思っています。今回販売する作品はA4サイズですが、例えば同じA4サイズに切り抜いた新聞紙を壁に貼るよりも、作品として描かれている内容以上にその外側には、多くの情報があるはずです。

僕の作品であれば、乱数と指示書というルールで描かれていたり、自然光が当たると印象が変わって見えたりと、とても優秀なメモリーみたいだなと。作品を買うって、スニーカー好きな人が好きなスニーカーを買うみたいな感覚で良いと思いますし、単純に自分が好きだなって思う作品をぜひ1枚、生で実物を見て手に取っていただいて、深く知ってもらいたいですね。

自分が思ったものを描かず、作家を続ける理由

今後は平面で描いている作品を三次元化したり、彫刻的なアプローチに取り組んでみたい、と話す三浦さん。取材の合間、試作中で、と見せてくれたのは、波打つような絵具の造形が何とも興味深い作品。2枚のパネルを合わせた間に絵具を入れて引きはがす転写技法「デカルコマニー(※1)」から着想し、絵具のついた面を下にして乾燥させたという。

三浦さん:指示書をもとに描いた結果、余白ができるのではなく、先に余白があって線となる絵具を足していくみたいな、逆のアプローチができないか、と考えたのがきっかけです。

また、このアトリエの床には絵具がたくさん落ちて、まるでジャクソン・ポロック(※2)の"ドリッピング"のようですが、もっと自分がコントロールできないところで“描く“という行為ができないか、模索しています。

加えて、完成した絵画、つまり結果だけではなく、描いているプロセスも見てもらいたくて、いつも指示書を一緒に展示しますが、試作しているシリーズは、絵具が重力で落ちる様子を時間を止めたかのように描く、つまりプロセスを描いている作品でもあるんです。

自分は怠惰かつ飽き性で、とにかくわがままな性格。「何もしなくていい」って言われると何もしたくないけれど、「何もしなさすぎると社会的に死ぬんじゃないか」とか、「“自分”というものが社会の中でどんな存在なのか」「そもそもなぜ自分は生きてるのか」とか、考えてしまいます。

岩崎さん:それは“生きる”ことの本質的な問いですね。でも、飽き性とは意外です。

三浦さん:「怠惰」と「生産性」って、一見すると真逆なことのようですが、僕の中では結構、密接に関わっています。ひとつのシリーズをずっと描き続けていると、自分の想像を裏切るようなことが減って、どこか作業をこなすような感覚に変わってしまう。

一方で、例えば初期に描いていた三原色のシリーズを久しぶりに描くと、当時の自分では気づかなかったことに気づくこともあります。自分を飽きさせないためにも、自分でクライアントと制作者の両方を自作自演して、自分自身もどうなるのかわからないようなオーダーで制作し続ける方がいいかな、と。

今後もきっと、表層的なアプローチはまったく異なっているけれど、どこか共通項があるような作品やシリーズを展開して、自分の幅を広げていきたいです。いつかそれらすべてを俯瞰して見たときに、「三浦光雅の表現」になっていたらいいですね。

執筆:Naomi

三浦光雅

d123

¥60,500 (税込)

三浦光雅

d124

¥77,000 (税込)

「d series」は、絵具を24層積層させる単純な工程によって作られている作品。絵具の層はそれぞれ、シアン・マゼンタ・イエローの3色で構成されており、その配色をランダムに選び出すことで、3色かつ単縦作業の反復のなかでも、一枚一枚に固有の表情が生まれることから、当たり前にあるさまざまな物や事象の中にある、些細な変化や面白みを再認識するきっかけとなるように制作されている。

このシリーズは一番最初に連作として発表した作品群です。c,m,yの3色で構成された作品のなかでも、とくに「d series」は、単体での発表数を366枚という上限数のもとで制作しており、少しずつ迫りくる終わりを体感しながら、自身の制作の根幹を見つめ直せる作品として、思い入れのある核のような作品です。

三浦光雅┃みうら・こうが

1997年生まれ、東京都出身。2021年、京都芸術大学芸術研究科修士課程芸術専攻油画領域修了。「偶然性・無作為性・手作業と機械作業の境界・労働」をテーマに主に平面作品を制作。配色や構図といった意思決定を乱数によって決める制作方法は、イメージをつくる過程で生じる躊躇いを画面から排除し、無意識的で純粋な行為を映し出すためのものであり、機械的に描かれた作品にも固有の表情が生まれるように、淡々とした日常を見つめ直すために制作を続けている。主な展覧会に「2020年度京都芸術大学大学院修了展」(2021)、「exhibition from shu」(2021)など。「シェル美術賞⼊選(現・IdemitsuArtAward/2020)、「京都芸術⼤学修了展⼤学院賞」(2021)などを受賞。

Instagram:@koga_miura2343

※1:転写技法「デカルコマニー」:フランス語で「転写法」の意味。1920~30年代、フランスやイギリスなどで起こったシュルレアリスム(超現実主義)の作家たちが好んで取り組んだ。用いる絵具や紙、力のかけ具合など、意図しないさまざまな要因や偶然性が作用する技法で、特にドイツ出身の画家・彫刻家 マックス・エルンストの作品が知られている。

※2:ジャクソン・ポロック:1912~1956年。第二次世界大戦後のアメリカ抽象主義の画家。床にキャンヴァスを敷き、絵筆を使わず、絵具が入った缶に穴を開けて描く「ドリッピング」や、絵具を流し込む「ポーリング」の技法で新しい抽象絵画の表現を提示した。アメリカの批評家 ハロルド・ローゼンバーグによって、アクション・ペインティングの作家に位置づけられている。

2020年創設。企業向けのアート事業に関するコンサルティングや、アートとコラボレーションしたブランディング、アートリテラシー向上に関するセミナー·ワークショップを主催。また、アーティストサポートやブランディングも手がける。現代アートを活用しながら、その価値創造機会を創出し、アート×マーケティング、アートシーンのネットワークづくり、アートコンシェルジュなど、アート文脈で多岐にわたる事業を展開。

URL:http://theart.co.jp/

MAIL:info@theart.co.jp