2023年、山形県は飯豊町に新たな大学が開学する。その名も「電動モビリティシステム専門職大学」。電気自動車と自動運転に特化した世界初の大学として、電池/駆動系/車体/自動運転という、これからの自動車に関わる分野を総合的に修めることのできる大学だ。同大学学長就任予定の慶應大学名誉教授・清水浩氏が、開学にかける熱い想いを語ってくれた。

「電動モビリティシステム専門職大学」ってなに?

「電動モビリティシステム専門職大学」は、世界初の電気自動車と自動運転に特化した大学として、自動車産業を背負って立つ“職業としての専門家”を育てる教育を重視した大学だ。

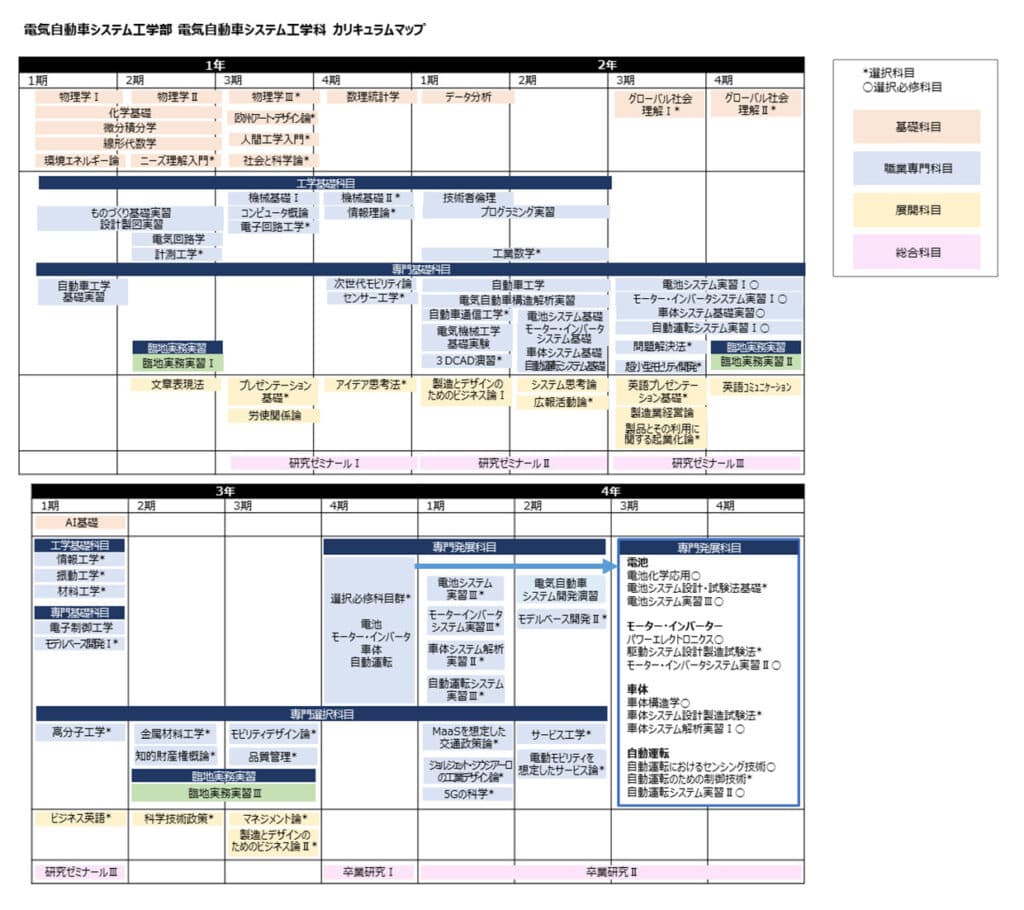

「これまで自動車開発に求められる電池/駆動系/車体/自動運転を学ぶには、化学/電気工学/機械工学/情報工学の4つの分野をそれぞれ学ぶ必要がありました。この大学ではそれらを必修科目として学び、これからの自動車産業で必要とされる各分野に精通した人材を育てることを目的としています」と清水浩氏は語る。

注釈:専門職大学とは?

(参考:専門職大学設置基準)

2018年より新たに制定された高等教育機関の種別。業界(電動モビリティシステム専門職大学の場合は自動車産業)の即戦力人材を育成することを目的としており、学術的な専門教育を“身につけること”を重視したカリキュラムを策定することが求められる。具体的に、以下のような特徴が挙げられる。

・専門学校とは異なり、大学の学位である「学士(専門職)」を取得することができる。学士としての身分があるため、卒業後は就職と同様に大学院への進学も可能。

・600時間以上の臨地実務実習(インターンシップ)の単位がカリキュラムに組み込まれている。1日8時間の実習の場合、15週間以上の実習期間が設けられることになる。

・卒業単位数(124単位以上)の中に、実験、実習・実技による単位が40単位以上含まれることが求められる。

清水氏は日本の電気自動車開発のパイオニアとして、40年以上の間トップを走り続けてきた。“最速の電気自動車”として名高い「Eliica」の開発を2004年に実現するなど、数多くの電気自動車をゼロから開発してきた。

電気自動車「Eliica」(EliicaはElectric Lithium-Ion Battery Carの略)。最高時速370km/hを記録した“最速の電気自動車”として名高い。0-100km/hで4.0sを記録する当時のスーパーカーレベルの加速性能に加え、イン・ホイール・モーターなどの新たな駆動系の様式を確立した電気自動車史のページを彩った

清水氏は電動モビリティシステム専門職大学の学長に就任するだけではなく、教育コンセプトの準備から関わってきた。新設大学の開学はライフワークとしての自動車開発へのアプローチという意味合いだけではなく、日本の教育システムを新たに変えていこうとする狙いもある。清水氏は次のように語った。

「世界的に見て、日本の高校生に施されている教育は非常に高いレベルだといわれています。大学受験に向けて非常に長い時間勉強することに加えて、『探求』の時間による積極的な学習や発表の機会を経験しているからでしょう。しかし、新卒一括採用の後、企業内で再教育をしてから一人前にするというのが日本の多くの業界での伝統的な人材戦略だったため、大学卒業後に国際的な企業の本社に直接入れる学生は多くありません。日本の企業に入ってから、再教育された社員を中途採用などで雇用するパターンがほとんどです」

採用後の再教育を前提にした日本の大学教育と欧米のジョブ型雇用とのミスマッチを指摘する清水氏は、次のようにつづける。

「高校生の時からすでに豊富な知識を有していて研究に対する素地もあるのに、システムとのミスマッチで、本来は日本を選ばないであろう学生の活躍の場が限られてしまうということは非常にもったいないことでしょう。

日本の高校生の研究や学習に対する素地の高さを活かすために、本学では電池/駆動系/車体/自動運転という自動車開発に必要な科目をカバーしながら1年生から研究室を選択し、3年生までに16週間(640時間)の臨地実務実習(インターンシップ)を行うことで、より深く学ぶ機会を提供します」

また、専門職大学の特色である16週間にわたる臨地実務実習(インターンシップ)は提携企業にて行われる。「業界の即戦力となる学生を育てたい」との清水氏の意気込みの通り、提携企業のリストの中にはコンチネンタルやシェフラー、テュッセンクルップなど、世界を代表するメーカーが名を連ねる。

特筆すべきは、これらのメーカーによる実習は日本支社ではなく海外にある本社で行われることである。欧米での一般的なインターンシップは宿泊費や生活費が賄われる有償での勤務となる。同学のプログラムでも同様、語学力向上を目的とした短期留学よりも少ない負担で海外経験を積むことができるとのことだ。

学校法人赤門学院による電動モビリティシステム専門職大学(住所:山形県西置賜郡飯豊町大字萩生1725番2、TEL:022-223-6031)

実際のところ、海外での経験を積む場合、留学ではなくインターンシップを選択する学生は着実に増えてきている。コロナ禍の影響を受ける前の2015年の文部科学省による調査・発表では、日本人の在海外留学生が約5万4000人でいるのに対し、海外インターンシップを選択した学生は約4500人に上る。海外経験を持つ学生の1割近くがインターンシップという形での渡航を果たしており、よりメジャーな選択肢となっていくだろう。

ただし、インターンシップと一口に言っても報酬の有無や企業の職種によってさまざま。コンチネンタルやシェフラー、テュッセンクルップが所在するドイツをはじめとした先進国で、エンジニアとして一定期間以上の勤務は非常に限られたチャンスである。

“職業としての専門家”をつくり出すために、豪華な教員陣と充実した設備を用意

同学のホームページに名を連ねる教員陣にも要注目だ。

「23名の専任教員に加えて20名の講師が参画するため、総勢43名が教員として本学に関わります。一般的な大学では教員一人あたりの一学年の学生数は8から9人程度であるため、一学年あたりの募集定員40名の本学は学生一人ひとりに、より手厚い教育・サポートできる体制を整えています」と、清水氏。

「最高の学びの環境を準備しました」と、胸を張る理由は教員の数だけではない。学長に就任する予定の清水氏をはじめとして、リチウムイオン二次電池の開発におけるキーマンとして活躍した中島孝之氏や、90年代の本田技研工業において4WS(4-wheel-steering;4輪操舵)技術を開発した古川修氏など、各分野の一流の教員陣が揃う。

また、講師として名を連ねるファブリッツィオ・ジウジアーロ氏は『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に登場したデロリアン「DMC」やいすゞ「117クーペ」のデザイン(ほかにもイソ「グリフォ」やロータス「エスプリ」など)で知られるジョルジェット・ジウジアーロ氏とともにGFGスタイルの経営者である。

教育棟に置かれた電気フォーミュラカー「電友1号」。授業・広報活動論を担当する舘内端氏が開発した

一流の教員陣が満足のいく教育を施すために、設備にもこだわる。電極材料の混合、金属箔へのコーティング、積層やエージングに充放電試験まで、リチウムイオン電池をゼロベースで研究開発するための設備における調達費用は20億円にものぼる。

“社会の役に立つ人”を構成する“3つのP”とは?

従来型の大学制度を利用した研究者の育成ではなく、“職業としての専門家”を育てようとする清水氏は“社会に役立つ人”の条件を次のようにまとめた。

「論文や企画書を意味しオリジナリティが要求される“Paper”、舞台演出や表現力の意味での“Performance”、人格の意味での“Personality”という、“3つのP”の要素をバランスよく育成することが重要です。

例えば、私自身が国立環境研究所での研究職や慶應大学の教授職を得たきっかけは学会発表でした。いい内容を上手に伝える力、つまり“Performance”の必要性を実感しているため、私は本学のプレゼンテーションの授業を担当する予定です」

なぜ今、電気自動車×自動運転の大学が必要なのか?

筆者自身、以前にホンダ「FIT RS」の試乗記を書いた時に周りの同世代の方から多くのお声がけをいただいたことをよく覚えている。

“若者のクルマ離れ”が叫ばれて久しいこの時代でも、若い世代の中でのクルマのコンテンツ性が想像以上に高いものだったことに驚きを隠せなかった。清水氏にそのエピソードを伝えると、彼は次のように分析した。

「たしかに、移動の便利さやドア・トゥ・ドアの早さという側面で、クルマがモビリティをリードする時代は終わったかもしれません。しかし、自分が思った通りにパワフルなものを動かすことのできる操舵感や、生物を超えた加速感をペダルを踏むだけで感じることができるのは、モビリティの中でも唯一クルマだけなのです。その意味で、我々とクルマが紡ぐ物語が完結するのはまだまだ先のことでしょう」

そして、清水氏はこう続けた。

「私の作ったクルマというのは全部出来損ないです。だって、一目見れば“クルマだ”とわかるでしょう? “クルマといえば内燃機関”という既存の考え方から抜けられていないのです。

現在の自動車産業でも、電気自動車というのは内燃機関自動車からのアナロジー(類推)で進めてしまっている。しかたがないからモーター式のクルマを造って、しかたがないから、と消費者も買っている。“欲しいから買う”という思考回路を生み出さなければならないのです。

そのような状況の開発の現場に“電気自動車ネイティブ”の10代や20代前半の若者が入ってくるというのは、これほどありがたいことはない。電気自動車が次のステップのためには必要不可欠といえるでしょう」

電気自動車の黎明期を支えたレジェンドから“電気自動車ネイティブ”へ、バトンが渡された。新設される電動モビリティシステム専門職大学は、クルマの新たな夢を導くことはできるのか。