舞台衣装って不思議だと思う。

役者の身体や動きに寄り添う一方で、物語の世界観や、登場人物のパーソナリティを観客に伝える。劇を観終わったあとに「あの衣装のディテールってこういう意味かな?」と、衣装から考察が膨らむことだって、あるかもしれない。慣れ親しんだ日常着とも、舞台の小道具とも似ているようで違う、特殊な存在だ。

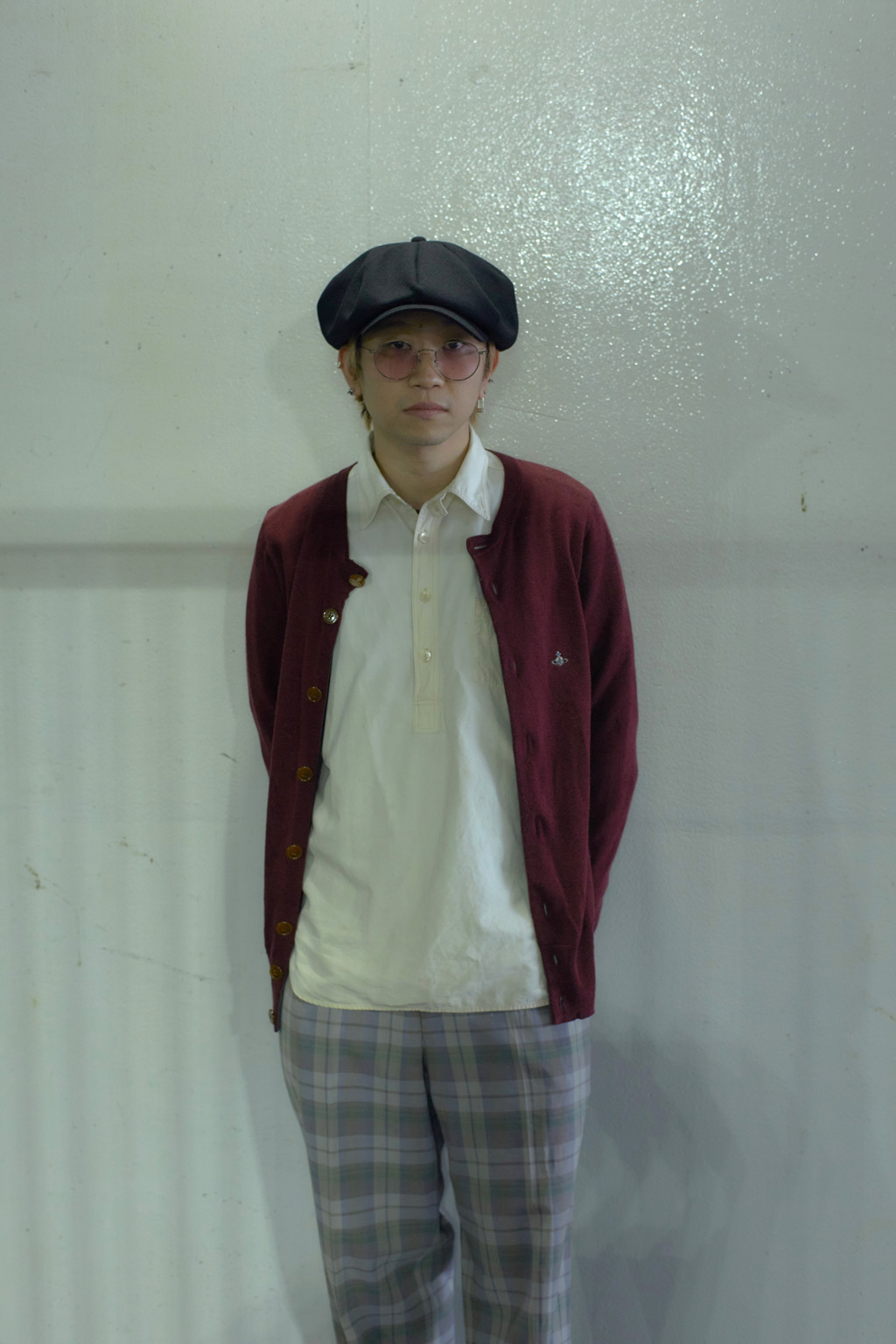

そんな衣装は、どんな想いから、どんなふうに作られるのだろうか。訪れたのは、ファッションデザイナー・小林裕翔さんのアトリエ。2025年8月上演された岡本昌也監督の『七つ数えて』をはじめ、さまざまな舞台に衣装を提供する小林さんに、衣装づくりの奥深さを語ってもらった。

小林裕翔

京都府出身。2014年に立命館大学を卒業後、ロンドンのセントラル・セント・マーチンズFashion Design Womenswear学部に留学。在学中に自身のブランド・yushokobayashiを立ち上げる。最新コレクションである2026SSシーズンのショー「Marionette」にはBeyond magazineの連載でもお馴染みの瀬戸璃子さんも出演。

Instagram:@yushokobayashi

ふたつとないデザイン。服を手作りする面白さ

──今日はアトリエにお招きいただきありがとうございます。資料と服でいっぱいの空間ですね。

コレクションのたびに増えていきますね。ここでアシスタント2名と制作しているので、そろそろ引っ越しも考えないと(笑)。

──ファッションデザイナーは1回のコレクションを発表するにも膨大な資料を集めると聞きますね。小林さんのブランド・yushokobayashiは今年で6年目ですが、そもそも服を作ろうと思ったきっかけはなんだったのでしょう?

大学は大阪にある立命館大学の文学部に通っていたんです。そこで美術系の研究をする中で、自分も作品を手がける側になりたいなと思うようになって。何を作ろうかと考えたとき、幼い頃から親の影響でラルフローレンを着たり、中学生の頃はストリートファッションにハマったりしていたので、じゃあ馴染みのある服をデザインしてみたいなと。それからオリジナルのTシャツなどを作り始めて、展示販売をしました。

──その後にロンドンへ留学もされていますね。

服を作っているうちに、ファッション系のサークルに所属したり、服飾の学校に通ったりしなかったことがコンプレックスに思えてきたんです。もっと体系的にファッションを学ぶために、ロンドン芸術大学セントラルセントマーチン(世界3大ファッションスクールの1つ。ポール・スミスなど著名デザイナーを数多く輩出)に入学しました。アートの基礎から服の作り方やルックの撮影方法まで、そこでみっちり学びましたね。

──小林さんは一貫してウィメンズの服を手がけています。メンズファッションに携わろうとは思わなかったのでしょうか?

メンズだとどうしても自分が着る前提で服を作ってしまうのですが、それだと“距離”が近すぎるというか、客観視が難しくて。その点、ウィメンズは適度に冷静になれるし、何より発見が多いから作っていて楽しいんです。

──yushokobayashiの服はほとんどが手作業で作られているのも特徴です。そのスタイルはいつ生まれたのでしょう?

ブランドが始まった頃には固まっていました。留学中から日本のセレクトショップに「ポップアップをやらないか?」などと声をかけてもらっていたのですが、工場への発注のようなノウハウもあまりないまま服を作っていたんですよ(笑)。yushokobayashiの最初のコレクションも、友達に会場探しを手伝ってもらったりしながら形にしていて。でも、手作りすると服の表情が一つひとつ違ったり、これ以上手を加えなくていいと思った時点で完成するのが面白く思えてきたんです。幼い頃から祖母が趣味で作ったパッチワークの服に囲まれていたりと、僕自身の原体験も手作りに惹かれた理由かもしれません。

物語と役者を繋ぐ。衣装の役割とあ

──初めて舞台衣装を手がけたきっかけはなんですか?

留学中、舞台監督の岡本昌也がロンドンにある小さなシアターで公演を行ったんです。そのときに「移民のようなテーマの物語を考えているんだけど、衣装を作ってくれないか?」と頼まれて。マーケットで見つけた古着を繋ぎ合わせて服を作りましたね。帰国後はyushokobayashiと同じ手作業の制作スタイルに変えて、岡本の舞台に3回ほど携わっています。

──直近では岡本監督の『七つ数えて』の衣装も担当しています。“10年後のトー横”をテーマにしたダークなテイストの群像劇ですが、どのような流れで取りかかったのでしょう?

これまではリサーチが中心だったんです。でも、『七つ数えて』は未来がテーマだから、当たり前だけど調べようがなくて。リサーチだけではリアリティが生まれないので、登場人物のそれぞれにどんなバックグラウンドがあって、どのようなパーソナリティなのかを脚本から読み解きました。

──パーソナリティを表現するためにどのようなことを意識するのでしょうか?

「この登場人物はこの服を選んで着ている」と観客に感じてもらうにはどうすればいいかを考えました。そのために、「このセリフはどういう意味?」などと岡本監督と何度もやりとりを重ねて役や設定の理解を深めましたね。その一方で、役者に「かわいい」と感じてもらえることで生まれる説得力もあると思っていて。

─役を演じる人物にとってしっくりくるかどうかも大事なのですね。

そうですね。そのためには役者のことを知る必要もあって。本読み(脚本の読み合わせ)に参加したりして、早い段階から役者とコミュニケーションをとるようにしていました。

──衣装が登場人物と役者を繋いでいるともいえそうです。

そうかもしれません。その一方で、役者に似合うだけではなく、着ることで役のスイッチが入ることも大事だと思っていて。そのために、その人があまり選ばなそうなテイストを提案することもあります。役者さんの私服を見ながら、色使いや生地の質感、肌の見せ具合などを計算して「普段は着ないけどかわいい」と思ってもらえるバランスを探りましたね。

想像の世界を服の形に。衣装デザインの裏側

──舞台衣装はどのような流れで制作するのでしょうか?

大まかに言うと3つに分けられます。まずはリサーチをもとにイメージを膨らませて、実際に服の形に仕上げ、実際の稽古の中で役者さんに着てもらいながら調整するような流れですね。

──リサーチはどのように行いましたか?

『七つ数えて』は岡本監督による3部作の最終章なんです。2作目にあたる『怪獣は襲ってくれない』は、現代のトー横が舞台だったので、前回のリサーチを活かしながらイメージを膨らませていきました。

──トー横のファッションはどのようなものなのでしょうか?

いわゆる「地雷系」や「ぴえん系」とかかわりが深いファッションなんですけど、実際に現地に出向いたり、文献を調べると特殊な文脈から生まれていることが分かるんですよ。2010年代ごろまでのロリータ的なスタイルとヤンキー的な価値観が混ざりあって、今の形になっている。僕はそこに弱さと強さの両方を感じていて、衣装ではどちらの側面も見せたかったんです。でもその一方で、今の「地雷系」や「ぴえん系」をストレートに表現すると未来っぽさが薄れてしまう。だから事実だけをベースにせず、想像を膨らます部分も大事にしました。

「登場人物によっては古い雑誌にヒントを得ることもありますね」と小林さん。写真は実際に参考にした雑誌の一部。

──膨らませたイメージをどのように衣装に落とし込むのでしょう?

ここからは実際の衣装をもとに説明しますね。芹澤雛梨さんが演じた小敏(シャオミン)という登場人物は、中国にルーツを持つ人物。そのバックグラウンドを表現するため、右側から見ると中国風、左から見ると日本の女の子に見えるような、左右非対称のワンピースを作りました。ただ右と左で違うことが一目で分かってしまうと不自然なので、ちょうどいいデザインのバランスを探りましたね。

瀬戸璃子さんが演じるてゃんぴー♀は、世紀末的な空気の中でも元気な女の子。90年代後半のCUTiE(1989年に創刊し、2015年に休刊した女性ファッション誌。独創的な着こなしを重視する“青文字系”の代表格)の要素を取り入れました。舞台のセットが鉄骨組みの退廃的な雰囲気なので、その中でも目立つように明るい色を多めに使っています。

一番悩んだのが、岡本ゆいさん演じる主人公の透子。トー横界隈で育ち、生んだ子供を駅の多目的トイレに置いてきてしまうという役です。彼女の“大人になりきれなさ”をどう表現するかを考えました。現代の「地雷系」や「ぴえん系」のニュアンスをあえてストレートに表現して、時代設定である10年後の世界ではちょっと古く感じそうなバランスにしています。10代で買った服をそのまま20代後半まで着ているような違和感を目指しました。

──岡本さんの衣装はどのような点で悩んだのでしょう?

最初は部屋着のようなスウェット素材で作っていたんですよ。はじめはしっくりきていたんですけど、途中で組み上がった舞台のなかに立ったとき、なんだか浮いていて。トー横という世界観に馴染まなかったんですよね。最後の2日くらいで急いでジャージ素材のものに作り直しました。

──「役者が『かわいい』と思うか」「設定に合っているか」が揃っていても、大前提の「スタイリングが成立するか」を満たさないとバランスが崩れてしまうのですね。そう考えるとかなり繊細な仕事に感じられます。ちなみに高橋璃央さん演じるKをはじめ、『七つ数えて』ではメンズの衣装も作られていますね。

物語の世界のものだから「自分が着るならどうする?」と考えなくていいので、メンズウェアでも客観視がしやすかったですね。それも衣装を作る楽しさの一つかもしれないです。

『七つ数えて』で数少ない男性の登場人物である、高橋瑠央演じるKの衣装。

「衣装はもう役者のもの」。デザイナー目線で見る舞台本番

──『七つ数えて』の舞台を実際に観た感想はいかがでしたか?

「こだわったディテールが座席だとこれしか見えないんだ」「キラキラする素材を一つ貼っただけでもこんなに輝いて見えるんだ」などと発見でいっぱいでしたね。

──ご自身の服を役者が着て演技する瞬間を、小林さんはどのような気持ちで観るのでしょう?

もちろん嬉しさはあるのですが、“自分が作った”感覚は稽古の途中からなくなってくるんですよね。劇を観ているときは達成感とかも薄れていて、意外と冷静です。

──服が自分のものではなくなる感覚?

そうです。特に僕が作った衣装はほとんど稽古中から役者さんに着てもらっていて。私服のジャージでやっても役に説得力が生まれないじゃないですか。実際に舞台で見る頃には、もう服が登場人物や役者さんのものになっている感覚がありますね。

──それは舞台衣装ならではの感覚なのでしょうか?

そうかもしれません。僕はアイドルの衣装とかも作るんですが、その場合はステージを観ても「あれもこれもやればよかった」と自分の作品としての課題ばかり感じてしまいますね。演劇の場合はそれよりも稽古の時間が長いからか、どこかで「役者のもの」と感じる瞬間があるんです。

ランウェイは舞台。yushokobayashiの“物語がある”ファッションショー

──服を舞台上で見せるという意味ではファッションショーも近い存在かなと思いました。yushokobayashiの場合は毎回物語性があって、他のブランドとはまた違った見応えがありますね。

服を着たモデルが1人ずつランウェイを歩いて、舞台裏へ消えていき、フィナーレで全員がまた登場するというのがショーの一般的な流れなんですけど、僕はデザイナーになってからも「どんな目線で見たらいいかわからない」と思ってしまうんですよね(笑)。ただ新しい服を披露するのではなく、面白いと感じてもらえる見せ方を考えたくて。

──2026SSコレクションでは天井からぶら下がった人形が動きだしたり、シンガーソングライターのuamiさんが歌を歌ったり、フィナーレをやらずにブツ切りで終わったりと、他のファッションショーでは感じたことのない体験ができました。

もともと物語が好きというのもあるんですけど、特に岡本監督の衣装を手がけるようになってから、特に舞台の視点を取り入れるようになりました。今回も「とある人形師が人形になり、その人が作った人形が代わりに人形師になってしまう」というチェコのバレエ作品をもとにしたストーリー仕立てにしていますね。音楽も今回のためにuamiさんにアレンジをしてもらって、ライブの要素も入れています。

──単に服をお披露目するだけでなく、ひとつのエンターテインメントとしてファッションショーを作られているように感じます。

そうですね。きっかけはコロナ禍のときだったと思います。当時は服を買っても着ていく場所がなかったじゃないですか。yushokobayashiのショーがファッションショーであり、演劇であり、ライブの役割を担えたらいいなと。純粋に楽しくて、観に行きたいと感じられる場所を作りたいんですよね。

「美術にもなりえる服」。衣装から広がるファッションの可能性

──今後、どのような衣装を作ってみたいですか?

舞台装置になる服を作りたいです。たとえば、物理的に大きくなったり小さくなったりするようなイメージでしょうか。何もない舞台上に1着あるだけで説得力があるような、それだけで物語になるような服があったら面白いのではないかと思います。

──服によってストーリーが進行する舞台があったら面白そうです。

そうですね。演劇ではあまり衣装を着替えることがないのですが、あえて何着も登場させても面白いかもしれません。そんなふうに服にフォーカスした、ファッションショーとの中間のような作品があっても面白そうですよね。

──ただの"着るもの"の枠を超えた服を作れるのも、衣装の魅力かもしれませんね。

極端な話、着られない服を作っても、舞台の上なら意味を持たせられる。それが日常着との大きく違いかなと思っていて。服であり“美術”にもなりえることが面白いんです。