演劇のラスト10分に、すべてを懸ける——。

「ハッピーエンドを確約」という大胆な宣言を掲げ、観客を笑いと感動の渦に巻き込む劇団、東京にこにこちゃん。物語の全編を通して放たれ続ける無数のギャグがあったかと思えば、舞台と客席が「ハッピーエンドに向かっている」という確信を共有しながら突き進むクライマックスには、思わずグッときてしまうものがある。

なぜ、東京にこにこちゃんは「ハッピーエンド」にこだわり続けるのか。主宰である萩田頌豊与(つぐとよ)さんに、東京にこにこちゃん流のハッピーエンドのつくりかたを聞いた。

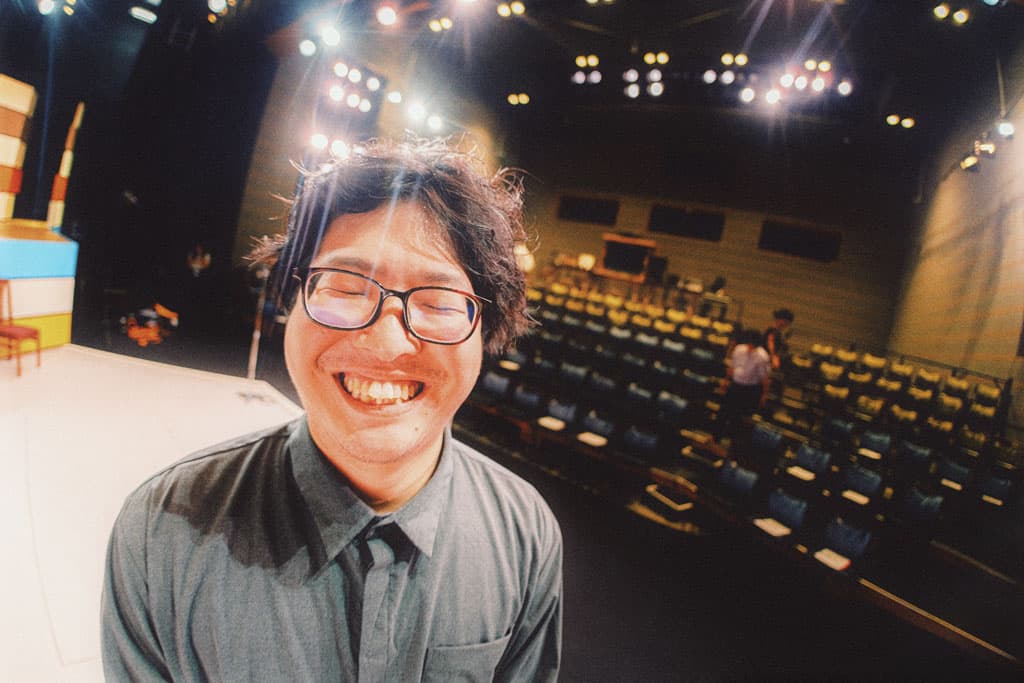

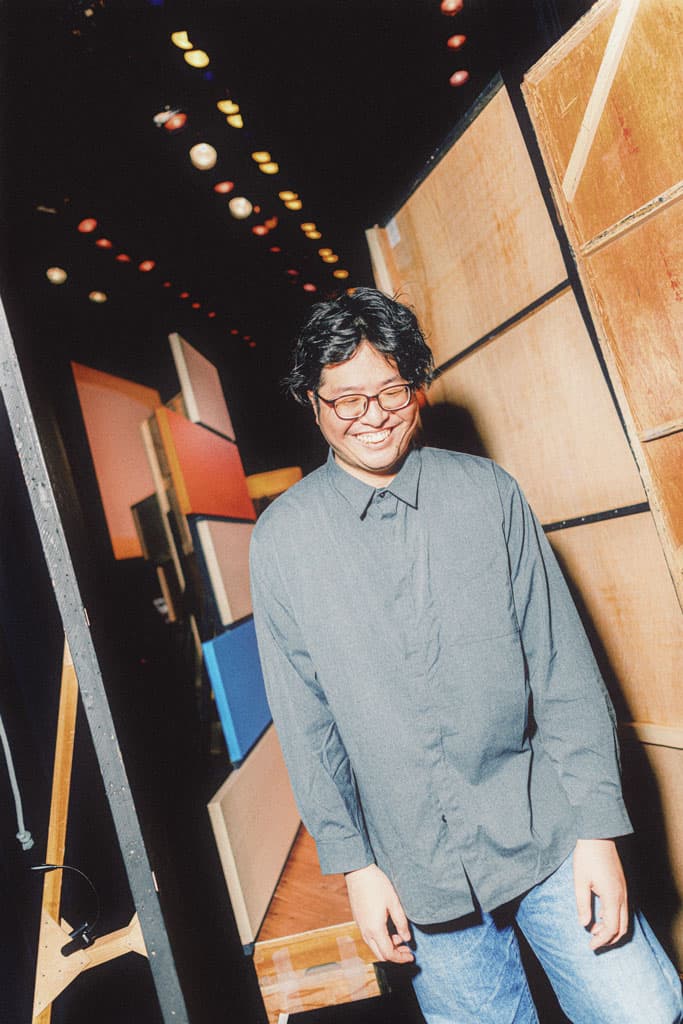

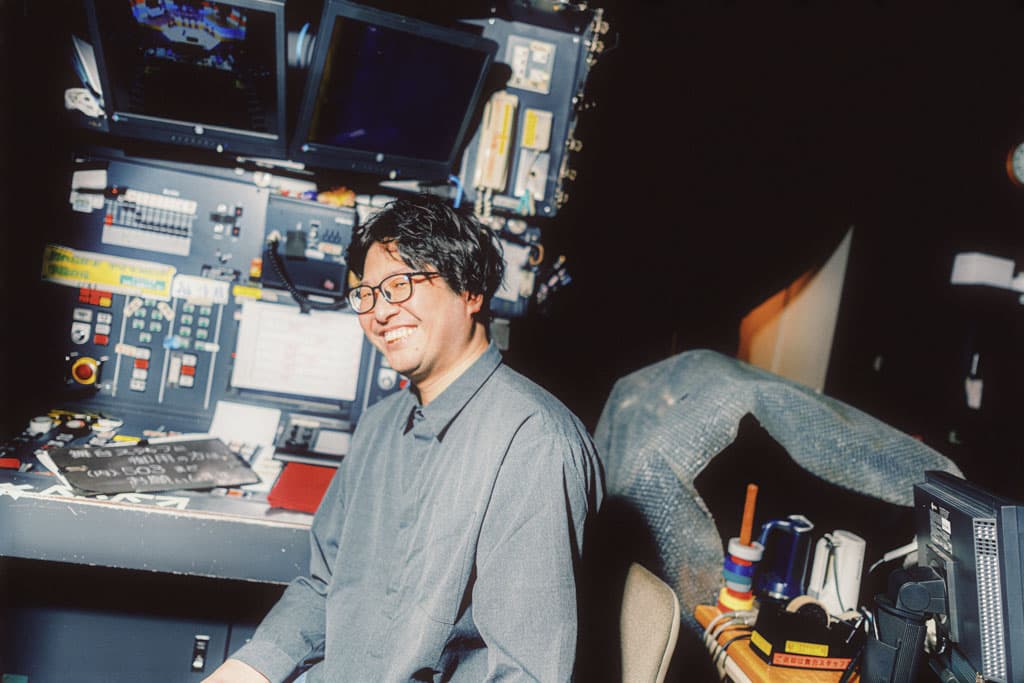

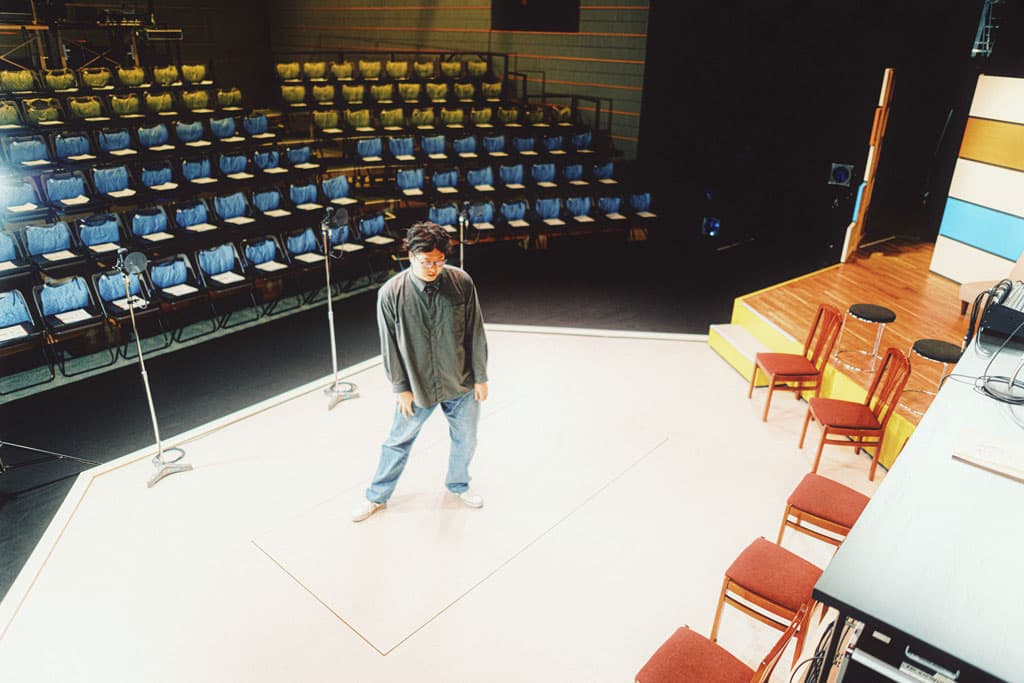

萩田頌豊与

フランス・パリ生まれ、東京・練馬育ちの193cm。東京にこにこちゃん主宰・作・演出をつとめる。80分ほど、大きい声で言わなくていいことを言ったり、失礼なことを目を見て言ったり、突然どこに居るのかわからなくなってしまうような人たちが次々と出てくるのに、最後の10分、泣いている人があなたの隣にいる、というお芝居をしています。

NHK 青春アドベンチャー『あたふたオペラ』シリーズやショートドラマ『課長 島耕作のつぶやき』、爆笑問題のYouTube『爆笑問題のコント テレビの話 #86』の脚本などを担当。2026年8月末にザ・スズナリにて東京にこにこちゃん新作公演を予定。

HP:https://tokyoniconicochan.amebaownd.com

X: @CollinesBar

「ハッピーエンドを確約」に至るまで

──東京にこにこちゃんは、「ハッピーエンドを確約」というスタイルで作品を上演し続けていますが、このスタイルは劇団の立ち上げ当初からですか?

今でこそハッピーエンドを謳ってますが、昔は悲しい話の方が多かったです。人が不幸になるような暗い話ばかり書いていましたね。

──いまのスタイルからすると意外な話ですが、もともと書きたい話はバッドエンドだったということですか?

いえ、そういうわけではありません。僕が物語を書き始めたのは、大学時代の演劇サークルからでして。そのときは長編を2本書いたのですが、合わせて4、500人くらいのお客さんに観てもらえたくらい、すごく評判が良かったんですよ!

それで、本気で劇団としてやっていこうと思って学外で活動を始めたら、たった10人しかお客さんが入らなかった。仲の良い同世代の劇団がどんどん売れていくのを横目に、自分は観客を100人呼ぶのですら、ひいひい言ってる状況で。そんな現実に引っ張られて、どんどん暗い話を書くようになりました。

──なるほど。当時の精神状態とリンクしていたんですね。

いま思い返すと、ひどいもんでしたよ。尖ろうとして、かじった程度の知識だけでサブカルに手を出したり、人が不幸になれば面白いでしょ? と思って人が死ぬ話ばかり書いたり。挙句の果てには、スベればスベるほど面白いと勘違いして、舞台上で役者をわざとスベらせて、その裏笑いを観客に見せるみたいな、全部間違ってることをしていた時期もあります。

──そこからどうやって脱却したんですか?

もうダメだなと思って、テレビ局に就職してADとして働いたんですけど、それはそれで別の地獄があって。再び演劇に戻ってきた頃、他の劇団との共同公演でハッピーエンドを書いてみたら、めちゃくちゃウケたんです。

そこで初めてハッピーエンドに手応えを感じて、そのあとに書いた『ラストダンスが悲しいのはイヤッッ』という自分の葬式を明るくハッピーなものにしたい主人公の物語を転機に、ハッピーエンドを目指すようになりました。

──悲しい話を書いていたときは、自分の心情に引っ張られていたわけですよね。いきなりハッピーエンドの作風に舵を切るというのは、難しかったのではないかと思うのですが……。

実は、僕は物語としては超王道が好きでして(笑)。ずっとサブカルで武装していたんですけど、本当は『ONE PIECE』や「ディズニー」が大好きなんです。ハッピーエンドで終わる王道の物語を書いてみて、初めて自分が無理していたことに気づきました。

心の奥底では、最後にお姫様が王子様とキスして終わるようなハッピーエンドを求めてるのに、人が死ぬ方が演劇っぽいからと言いきかせて、ずっと自分に嘘をついていたんだなと。

──無理してハッピーエンドを書こうとしたのではなく、バッドエンドを書こうとすることの方が無理してる状態だったんですね。

そこに気づくまでに6年くらいかかりました。でも、おかげで今はすごくやりやすいですね。

どんなに悲しいときでも、ハッピーである方が良い

──東京にこにこちゃんは、最終的にハッピーエンドになっていることと、全編通してボケ倒していることから明るい物語のように錯覚しますが、実は結構ハードな展開も多いですよね。

よくお気づきで。そこは意図的にそうしてる部分がありますね。ハッピーエンドにしても、ギャグにしても、一度暗い話を入れた方が、そこから盛り返したときに反動が強くなって遠くまでジャンプできる感覚があるんです。

──それは理解できる気がします。一方で、そういった悲しいシーンでもギャグが入るので、笑える状況じゃないのに笑ってしまう、というのも作品の特徴ですよね。

物語としては王道が好きなのですが、笑いとしてはナンセンス※が好きなんです。それはきっと、僕が中学生のときに父親の死体を見てしまったことが影響しています。

僕の父親は売れない画家でした。父親は借金をたくさんしているような人で、そんな生活をしているうちに心を病んでいき、ある日ベッドの上で死んでいたんです。大好きな父親の死体を目の前にして呆然とする僕の横では、警察官がそれ以上にパニックを起こしていて。上司に電話しながら「腐ってます」って説明し出すんですよ。すぐそばで息子が立ちすくんでいるのに。

でも、僕はそのシュールなシチュエーションに笑ってしまって。目の前のことに焦点も合わず、体も動かなくて、心が閉じていくその瞬間、「腐ってます」という言葉とそれによって自然に漏れ出た笑いに繋ぎ止められた。そのとき、こんな状況でも笑えるんだったら、もう何でも笑えるじゃんと思ったんです。

※条理や論理性がなく、意味をなさないこと

──その笑いで、萩田さんは救われたんですか?

救われました。どんなに重く、悲しい出来事でも、そこに笑いがあるのを美しいと思ったんです。ただ、この笑いは絶対に王道ではないじゃないですか(笑)。だから、そのときの笑いを求めて、ナンセンスな笑いに傾倒していったんだなと思います。

今の作風への転機になったと話した『ラストダンスが悲しいのはイヤッッ』は、その亡くなった父親の話をもとにして書いたものです。母と僕だけで静かに執り行った父親の葬式のリベンジマッチとして。やっぱりハッピーな方が良いじゃないですか。悲しいときでも、笑ってほしいという気持ちが自分の中にあるんでしょうね。

ラスト10分にかかる魔法

──「ハッピーエンド」ということは決まっている中で、物語はどうやってつくっていくんですか?

僕の中での理想はラストシーンを先に考えて、そこに自分のやりたいことを繋げていく方法ですが、実際は難しくて、ギャグから考えることが多いですね。

──物語をギャグから考える……?

例えば、今年の10月に上演した『ドント・ルック・バック・イン・マイ・ボイス』は、声優を主人公とした物語ですが、マイクの前で「リアム・ギャラガーみたいになってます!!」というギャグがあって。それが浮かんだときに「あ、声の話をやろう」と思ったんです。ラストシーンを思いついたのは、そのあとですね。やっぱり物語の終わりが決まっていないと面白くなりづらいので、ギャグ先行とはいえ、なるべく早い段階でラストシーンは決めます。

物語のテーマが決まったあとは、やりたい一発ギャグを100個くらいひたすら書き出していき、それをパズルみたいに繋げていく作業です。そのうえで、登場人物の会話を成立させなくてはいけないので、ギャグとギャグを繋ぐ会話を差し込むことで物語にしていきます。

──物語の中にギャグを差し込んでいくのではなく、ギャグの連なりから物語をつくりだしている、と。

ストーリーで悩むことはあまりなくて「このギャグ弱いな、どうしよう」みたいにギャグが思いつかないときに筆が止まるので、他の人から見たら意味が分からないつくりかたをしていると思います(笑)。

でも、ギャグを主体に考えてるからこそ、物語自体は絶対に王道になるように意識しています。ただでさえ、ナンセンスなギャグなので、物語が王道で分かりやすいものでないと観客がついてこれず、気持ち良くハッピーエンドにたどり着くことができないんです。

──今の話と関連するかもしれませんが、東京にこにこちゃんは、ハッピーエンドが確約されているからこそ、クライマックスで物語が転調したときに舞台上と客席の一体感を強く感じて、気持ちいいなと思います。

そうですね。ハッピーエンドに全力で向かっていくラスト10分は、僕も魔法の時間だと思ってます。もうなんか「いけー!」という気持ち。そこに至るまでに、観客が物語に入り込めてないと振り落されてしまいますが、逆に流れに乗せることができていれば、ある程度何をしても受け入れてもらえる。

だから、実はラストシーンよりも、そこに至るまでのクライマックスの描き方の方が重要で、最も時間をかけて考えるべき部分かもしれないですね。

最高のハッピーエンドなんてない、と思う

──東京にこにこちゃんが考える、最高のハッピーエンドとは何だと思いますか?

極論、すべての人が幸せになるような、誰もが納得する最高のハッピーエンドなんてものはないんじゃないかなと思ってます。

王道のハッピーエンドって、すごい自分勝手なんですよ。主人公が最後に幸せになって、みんなから拍手されている。主人公にフォーカスしたらハッピーエンドだけど、一人ひとりのキャラクターを掘り下げていったら、「あれ? この人は幸せじゃなくない?」と思うことは珍しくない。でも、それで良いと思うんですよね。僕たちはこれをハッピーエンドと呼ぶってことで。

──そう考えると、観客の目線をいかに主人公たちだけに向けるか、ということが重要になりそうですね。

その通りだと思います。僕は物語の終わらせ方には、すごくこだわりがありまして。クライマックスの勢いでラスト10分を走り切って、ハッピーエンドにたどりついたら、そこでバン! って終わるべきなんです。エピローグがあったりすると、そこでお客さんが冷静になっちゃうから、すぐに物語を閉じて、カーテンコール。あとは帰るだけです。

──冷静にさせないって大事なのかもしれないですね。その方が、物語の熱が残る気もします。東京にこにこちゃんは、上映時間も短めですが、そこも意識していますか?

『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲』が89分なんですよ。もう90分で笑って泣ける作品はつくれるって、この作品が証明してしまった。だから、90分がベストで、長くても100分で終わらせると決めてます。

うちはずっとボケ続ける演劇だから、2時間ずっと笑うのも疲れるじゃないですか。90分というのが、ハッピーエンドまで全力で走り抜けられるちょうどいい時間だなと思います。